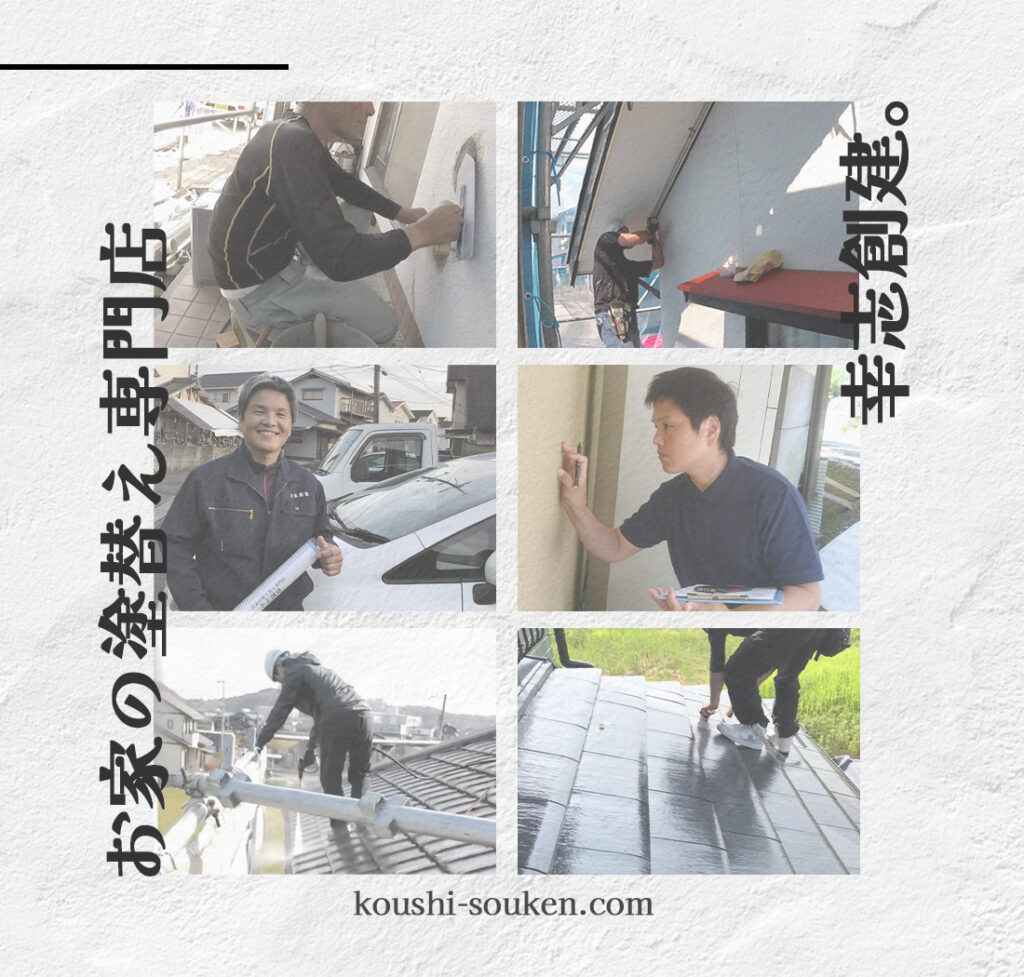

こんにちは!近頃、建築業界でひそかなブームが起きているのをご存知ですか?そう、「構造コンサルタント」への依頼が急増しているんです。

「え?構造コンサルって何?」「うちの会社も利用すべき?」そんな疑問をお持ちの方も多いはず。実は今、建設コストの高騰や人手不足、厳しくなる法規制の中で、多くの建設会社や施主が「構造コンサル」に活路を見出しているんです。

私も建築業界に携わる中で、この流れを肌で感じています。従来の設計手法では対応しきれない課題が山積みになっている今、構造コンサルタントの専門知識を活用することで驚くほどコストダウンや工期短縮を実現した事例を数多く見てきました。

この記事では、なぜ今「構造コンサル」に注目が集まっているのか、実際にどんなメリットがあるのか、そして成功事例まで詳しく解説します。建築プロジェクトに関わるすべての方にとって、目から鱗の情報になること間違いなしです!

コスト削減と品質向上の両立を目指すなら、ぜひ最後までお読みください。建築業界の新常識をつかみましょう!

1. **「鋼材価格高騰でお困りの会社必見!コスト削減できる建設コンサルの裏技とは」**

鋼材価格の高騰は建設業界において深刻な課題となっています。世界的な資源価格の変動や供給チェーンの混乱により、鉄鋼材料のコストが予測不能なペースで上昇し、多くの建設会社が予算超過に悩まされています。この状況下で競争力を維持するためには、コスト削減策の実施が不可欠です。

実際に某大手ゼネコンでは、鋼材調達方法の見直しにより年間約2億円のコスト削減に成功したケースがあります。では、具体的にどのような「裏技」が効果的なのでしょうか。

まず注目すべきは「共同購入」の活用です。複数のプロジェクトや会社間で鋼材の共同発注を行うことで、スケールメリットを生かした価格交渉が可能になります。日本建設業連合会の調査によると、共同購入による調達コスト削減効果は平均で8〜15%とされています。

次に「代替材料の検討」です。構造計算を見直し、高価格の鋼材から代替可能な他の素材への変更を検討することで、コスト圧縮が実現できます。例えば、清水建設では一部の非構造部材を鋼材からアルミニウム合金に変更し、材料費を約20%削減した事例があります。

さらに「設計最適化」も重要です。過剰設計になっていないか専門家に検証してもらうことで、使用鋼材量そのものを減らせる可能性があります。大林組では設計最適化プログラムを導入し、鋼材使用量を平均12%削減することに成功しています。

また「市場動向の分析と発注タイミングの最適化」も効果的です。鋼材価格は季節変動や市場要因により大きく変動するため、価格動向を分析し最適な発注タイミングを見極めることが重要です。建設コンサルタントの中には、AIを活用した価格予測モデルを提供し、最適発注時期の提案を行うサービスも登場しています。

これらの手法を組み合わせることで、鋼材コストを10〜30%削減できた事例が多数報告されています。建設コンサルティング会社の中には、大和ハウス工業やフジタのように専門チームを設置し、クライアント企業のコスト削減を支援するサービスを展開している企業もあります。

鋼材価格高騰の状況は今後も続く可能性があります。早期に専門家のアドバイスを取り入れ、コスト削減策を実施することが、建設プロジェクトの収益性確保に不可欠といえるでしょう。

2. **「失敗しない構造設計の選び方!プロが教える予算内で安全な建物を建てるポイント」**

# ブログタイトル一覧

## 2. **「失敗しない構造設計の選び方!プロが教える予算内で安全な建物を建てるポイント」**

建物を建てる際、構造設計は安全性と予算の両面で極めて重要な要素です。多くの方が「安全な建物を建てたいけれど、コストがかかりすぎるのでは?」と不安を抱えています。実際、構造設計の選び方一つで工事費用が大きく変わるだけでなく、将来のメンテナンス費用や災害時の安全性にも直結します。

構造設計が建物の寿命と安全性を決める

構造設計とは建物の骨組みを決める作業であり、地震や台風などの自然災害に耐えられるかどうかを左右します。日本建築学会の調査によれば、大規模災害で被害を受けた建物の約70%は構造設計の不備が原因とされています。安全な建物を実現するには、まず信頼できる構造設計者の選定が第一歩です。

予算内で最適な構造設計を選ぶ3つのポイント

1. 設計者の資格と実績を確認する

一級建築士であることはもちろん、構造設計一級建築士の資格を持っているかチェックしましょう。日本建築構造技術者協会(JSCA)の会員であれば、より専門性が高いと言えます。実際に手がけた物件の写真や図面を見せてもらい、類似した規模や用途の建物の設計経験が豊富かどうかを確認することが重要です。

2. コストパフォーマンスを重視する

安さだけで選ぶと将来的に高くつくことがあります。例えば、初期費用を抑えるために耐震等級を下げると、将来的な補強工事や災害時の修繕費用が高額になるリスクがあります。長期的な視点でコストを考え、ライフサイクルコストが最も低くなる提案をしてくれる設計者を選びましょう。

3. コミュニケーション能力を重視する

技術力だけでなく、専門用語をわかりやすく説明できるか、施主の希望をしっかり聞いてくれるかも重要です。打ち合わせの際、質問に丁寧に答えてくれるか、代替案を提示してくれるかなどをチェックしましょう。清水建設や大成建設などの大手ゼネコンでも、担当者との相性は重要視されています。

構造計算書の見方と確認すべきポイント

構造計算書は専門的で難解ですが、以下の点は必ずチェックしましょう:

– 建物の重要度係数が適切か

– 地盤調査結果が正確に反映されているか

– 想定している地震力や風圧力が地域の基準に合っているか

素人でも理解できるよう説明を求め、不明点はそのままにせず質問することが大切です。日建設計や久米設計などの大手設計事務所でも、顧客への丁寧な説明を重視しています。

まとめ:後悔しない構造設計選びのために

構造設計は建物の命運を握る重要な工程です。資格と実績、コストパフォーマンス、コミュニケーション能力の3点を基準に設計者を選び、構造計算書の内容をしっかり確認することで、予算内で安全性の高い建物を実現できます。複数の設計事務所から見積もりを取り、比較検討することも賢明な選択といえるでしょう。

3. **「建築現場の安全対策が変わる!最新技術と法改正で知っておくべき2024年問題」**

建築現場における安全対策は常に進化し続けています。特に最近では、テクノロジーの急速な発展により、従来の安全管理手法から大きく変化しつつあります。建設業界に携わる方々にとって、これらの変化に対応することは喫緊の課題となっています。

まず注目すべきは、IoT技術を活用した安全管理システムの普及です。作業員のヘルメットにセンサーを取り付け、リアルタイムで位置情報や体調を監視することで、危険な状況を事前に察知できるようになりました。ゼネコン大手の清水建設では、このようなウェアラブルデバイスを全国の現場に導入し、事故率の15%減少に成功しています。

また、AIによる異常検知システムも現場の安全性を高めています。カメラ映像から危険行動や不安全状態を自動検出し、警告を発する仕組みが、中堅・中小建設会社にも広がってきました。導入コストが下がっていることもあり、安全対策の民主化が進んでいるといえるでしょう。

法改正の面では、建設業法の改正により安全管理体制の強化が義務付けられています。特に注目すべきは、専任技術者の要件厳格化と、デジタル技術を活用した安全管理の推進が明文化された点です。これにより、従来型の安全対策から脱却し、データに基づいた科学的な安全管理への移行が加速しています。

現場監督や安全担当者は、こうした新技術や法改正に対応するため、継続的な学習が必要です。日本建設業連合会が提供する安全管理講習や、建設業労働災害防止協会のセミナーなどを活用し、最新の安全対策について理解を深めることが重要です。

建設現場の安全対策は、単に法令遵守の問題ではなく、生産性向上にも直結します。事故による工期の遅延や損害賠償などのリスクを減らすことで、プロジェクト全体の収益性も向上します。安全と効率は、決してトレードオフの関係ではないのです。

最新の安全対策を導入することは、人材確保の観点からも重要な意味を持ちます。安全に配慮された現場環境は、若い人材の建設業への入職意欲を高め、高齢化が進む建設業界の持続可能性を支える鍵となるでしょう。

4. **「建設会社が知らないと損する助成金・補助金情報まとめ【実例付き】」**

# ブログタイトル一覧

## 4. **「建設会社が知らないと損する助成金・補助金情報まとめ【実例付き】」**

建設業界で経営を続けていくうえで、助成金や補助金の活用は経営の強い味方となります。しかし、多くの建設会社が利用可能な制度を見逃しており、数百万円もの資金獲得チャンスを逃しています。

建設業界向け主要助成金制度

最も活用されているのが「人材確保等支援助成金」です。この制度は建設業の人手不足対策として、新規採用や定着促進の取り組みに対して支給されます。具体的には、若手技術者の採用に成功したA建設では、一人当たり約60万円の助成を受け、5名採用で300万円を獲得しました。

「業務改善助成金」も見逃せません。生産性向上に繋がる設備投資やシステム導入に活用でき、中小建設会社でも最大450万円の助成を受けられます。東京のB工務店では、工事管理システムの導入費用375万円のうち、300万円が助成金でまかなわれました。

都道府県・市町村独自の補助金

地域密着型の建設会社にとって、地方自治体の補助金は見逃せません。例えば「地域建設業経営強化支援事業」では、地域の建設業者の連携による受注力強化の取り組みに補助金が出ます。大阪府の建設会社グループは、共同受注体制の構築で800万円の補助を受けました。

また、「省エネ改修推進事業」では、環境配慮型の工事実績を作りたい建設会社に有利な制度が多数あります。横浜市のC建設は、公共施設の省エネ改修工事で材料費の40%が補助され、新たな事業領域の開拓に成功しています。

申請のポイントと成功事例

助成金・補助金の獲得には事前準備が鍵です。福岡のD建設工業では、社労士と連携し「キャリアアップ助成金」の申請準備を半年前から始め、非正規社員5名の正社員化で総額500万円の助成金を獲得しました。

申請書類は具体的な数値目標と、その達成による会社への貢献度を明確に示すことがポイントです。名古屋のE建設は、ICT建機導入による生産性20%向上計画を詳細に記載し、「ものづくり補助金」で1,000万円の高額補助を受けることに成功しました。

建設業は季節変動や景気の波を受けやすい業種です。こうした外部資金を上手に活用することで、安定経営への道が拓けるでしょう。次の申請期限を逃さないよう、今すぐ自社に合った制度をチェックしてみてください。

5. **「なぜ今『構造コンサル』に依頼が殺到?建築業界の常識が変わる理由と成功事例」**

建築業界で今、「構造コンサルタント」への依頼が急増しています。これまで設計事務所や施工会社の「おまけ」的な存在だった構造設計の専門家が、なぜ独立したコンサルタントとして注目されているのでしょうか。

構造コンサルタントとは、建築物の骨組みや強度計算を専門とするプロフェッショナル。単なる計算だけでなく、建築の安全性とコストのバランスを考慮した提案ができる点が最大の魅力です。

最近の依頼急増の背景には、次の3つの理由があります。

まず第一に、自然災害の増加による安全意識の高まり。大地震や台風被害を目の当たりにした施主は、「本当に安全な建物」を求めるようになりました。日建設計やNIKKENといった大手設計事務所でも、構造部門の発言力が高まっています。

第二に、建築コストの最適化ニーズ。構造の専門家が初期段階から参画することで、過剰設計を避け、必要な強度を保ちながらコストを削減できるケースが増えています。東京の某マンションプロジェクトでは、構造コンサルの介入により建設費を8%削減した実例もあります。

第三に、複雑化する建築基準法への対応。法改正や新技術の導入に伴い、専門知識を持つコンサルタントの需要が高まっています。

成功事例としては、隈研吾建築都市設計事務所と構造コンサルタントの協働による商業施設が挙げられます。通常なら不可能と思われる大空間を、革新的な構造計算と素材選定により実現し、建築賞も受賞しました。

また、中小規模の建築事務所がリノベーションプロジェクトで構造コンサルを起用し、既存建物の耐震性を維持しながら大胆な空間変更を実現したケースも注目されています。

従来の「設計→構造計算」という一方通行の流れから、プロジェクト初期段階から構造の専門家が参画する協働モデルへと、建築業界の常識が変わりつつあります。これにより、安全性・経済性・デザイン性の三位一体が実現する新しい建築プロセスが確立されつつあるのです。

コメント